|

Kapitel 4: Die Zeugnisse und die Zeugen

Unterkapitel 4 e: Ratzeburg

und Anschließendes

Der

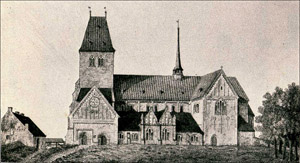

Ratzeburger Dom 1) wird mit Recht als

die Krone der romanischen Ziegelbauten gerühmt (Abb. 45). Zugleich

wird er, zumal nach seiner gegenwärtigen zurechtgeschobenen

Erscheinung und wegen der am Gewölbe auffallend sich bemerkbar

machenden Spitzbogen 2) 3) als ein Werk

des Übergangsstils betrachtet. Die Zeit seiner Vollendung wird sich

nicht feststellen lassen; aber begonnen ist der Bau, nach der alles

Zutrauen verdienenden Inschrifttafel, am 11. des Augusts 1154.

Heinrich der Löwe hat ihn gegründet.

1) Bau- und Kunstdenkmäler in der

Provinz Schleswig-Holstein. 1886 bis 1890 und 1924 und 1925. 6

Bände. Zitiert als: "BD ...". - BD. 6, 79, 15. 19

2) BD. 6, 62, 4.

3) Haupt, Richard: Die Vizelinskirchen.

Kiel 1884. Neue Ausgabe Plön, 1888, S. 81 ff.

98

99

Er kann nicht ganz mit demselben Rechte wie die anderen guten Zeugen

unserer Reihe die Stelle als fünfter behaupten. Denn er ist

kein legitimer Sprößling der in Wagrien erwachsenen, zu Lübeck

ausgebildeten Kunst. Die geschichtlichen Umstände, unter denen er

erwachsen ist, geben volle Klarheit.

Er ist angelegt an einer Stelle, die Heinrich, Graf von Ratzeburg,

auf der Insel im See dafür anzuweisen hatte. Der Herzog hat es als

eigene Aufgabe betrieben, die Erbauung, Förderung und Ausstattung

zum Abschluß zu bringen.

45 Der Dom zu

Ratzeburg, nach einer Lithographie der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Links: Oberteil des Bischofshofes. Seitdem (1880 u. 1893) geändert:

der Turm (Dach und Gesimse), der Dachreiter, neu, jetzt über der

Kreuzung. Verschwunden das niedere got. Seitenschiff, das got.

Fenster am Querhause, das kleinere Portal an der Vorhalle.

Mausklick ins Bild vergrößert die Darstellung!

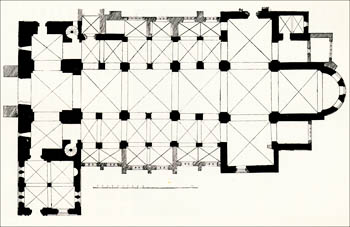

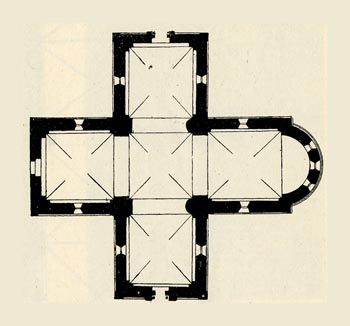

Der Grundplan (s. Abb. 46) ist, nur um ein Joch kürzer, der gleiche,

nach dem der Herzog auch den Dom zu Lübeck und, nach seiner Heimkehr

1173, seine Hofkirche St. Blasii zu Braunschweig hat erbauen lassen.

Die Ausführung zu Lübeck konnte er mit Vertrauen seinem Freunde dem

Bischof Gerold in die Hände geben, und in der großen aufstrebenben

Stadt hat der Überfluß an Kräften nicht gefehlt. Zu Ratzeburg nichts

dergleichen. Arbeiter mochten aus Wagrien aufgeboten werden;

vielleicht war das nötig, da der Plan, auf Haustein zielend, nur mit

den Mitteln der jungen Ziegelbaukunst ausgeführt werden konnte. Doch

nahm man zum Mauern nicht den Segeberger

99

100

46 Der Dom zu

Ratzeburg 1:400. Aus einem Risse des 19. Jahrhunderts. Die äußeren

Seitenschiffe sind 1880 entfernt, auch sonst einiges geändert, drei

Portale vermauert

100

101

Gips, sondern beschaffte sich den gewohnten Kalk. Über den Ziegelbau

wußte der erste Bischof Evermod genügend Bescheid. Er hat selbst

1154 den Erbauer der Kirche von Neumünster, des gewaltigen

Backsteinbaus, dort begraben, und der allgeschäftige Volchart lebte

damals noch. So haben die nächsten Mittel des wagrischen Ziegelbaus

zur Verfügung gestanden, und es ward nach dessen bewährter Art ver-

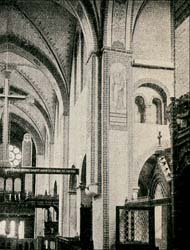

47 Inneres des Domes gegen Osten gesehen

fahren:

mit der Herstellung der trefflichen Ziegel in den festen Maßen, dem

bestimmten Verbande ohne Füllwerk, den Friesen von Kreuzbogen und

Rauten, und strenger Einhaltung der Scharrierung. Doch in dieser

zeigt sich ein neuer Geist, etwas Angelerntes, Ängstliches,

Manieriertes andeutend. Man konnte sie leichter als mit Hammer und

Meißel mit dem Messer, oder Spachtel, am noch nassen Batzen

101

102

ausführen und das Messer hat auch sonst an den Stücken seine Dienste

getan. Und in einer Menge von einzelnen Zügen drängen sich nun

fremde Elemente herein. Diese sind zugleich Zeichen der Tätigkeit

eines lebhaften, nach Mannigfaltigkeit strebenden Geistes. Dieser

war von den wagrischen Kunstformen in nichts abhängig. Wohl aber

zeigen sich in allen Abweichungen die Einwirkungen der hoch

entwickelten sächsischen Baukunst vom Harze. Natürlich ist nicht das

Ganze zugleich fertig gemacht worden. Am ältesten ist, wie mehrfach,

der östliche Teil, Chor mit Apsis und Querhaus. Dann folgte aber die

Aufführung des Westteiles, des Turmbaus, für den Quer- oder

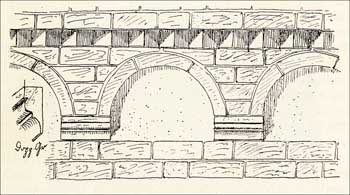

48 Beide westlichste Arkadenbogen der

südlichen Reihe, der eine spitzbogig

49 Nordwestliche Ecke der Vierung.

Eines der beiden Doppelfenster;

in einem stehen 2, im andern

3 Säulen hinter einander

Doppelturm (der jedoch nicht hochgeführt worden ist; er erhielt

später einen Einzelturm über das Zwischenhaus). Endlich geschah im

Innern die Ausführung der noch fehlenden Doppeljoche des

eigentlichen Schiffes. Bei dieser zeigte es sich, daß man sich ein

wenig vermessen hatte, und einer der an den Turmbau anstoßenden

Arkadenbogen konnte nur in gespitztem Bogen ausgeführt werden (s.

Abb. 48). (Ähnlich war es zu Ringstedt, und in Sachsen selbst zu

Marienberg d. i. Helmstedt.) Der bewegliche Geist des Meisters zeigt

sich merkwürdig genug im Wechsel der Profile. So herrscht am

102

103

Ostteile außen und innen durchaus jener alte strenge sächsische

Viertelstab zwischen je zwo Kanten als RandprofiI (s. Abb. 42). Das

ist ebenso auch in dem nächsten Schiffsjoche, ja an der nördlichen

Wand noch etwas weiter. Im Turmteile dagegen ist die Profilierung

einfacher; da ist nur je eine Kante, die Gliederung der sog.

Kantonierung; zum Teile genügen hier auch rechteckige Kanten. In den

beiden mittleren Jochen des Schiffes aber wunderliche Lust der

Abwechselung. Die Zwischenpfeiler des östlicheren Joches zeigen das

Profil, das bei den Dänen eine besondere Bedeutung gewonnen hat,

nach dem sich vor die Kante, sie in sich bergend, ein Rundstab

gelegt hat, und dann folgt durchgehend das lübische, aus dem

sächsischen vereinfachte. Noch gibt es andere merkwürdig

selbständige Züge: an der

50 Bogenfries an der Apsis

Apsis einen abschließenden Fries aus breiten Rundbogen (Abb. 50),

und mehrfach aufsteigende Rundstäbe, statt Lisenen, obwohl sie sich

mit den Gesimsen schlecht vertragen. Solche sind besonders auch am

Stolze des Ganzen, der reich geschmückten Vorhalle (Abb. 45 f.), die

zugleich der jüngste Teil des Domes ist. Sie ist in ihrer Weise das

Vorbild, oder eher die Anregung des unvergleichlichen Paradieses am

Lübecker Dome. Jetzt als Kapelle erscheinend hat sie mitten die das

Gewölbe tragende gegliederte Stütze, die beiden Portale daher in der

Achse der beiden westlichen Kreuzgewölbe. Das zeigt sich etwas

störend darin, daß die innere Flucht der mächtig starken Turmwand

damit nicht harmoniert. Außer dem sehr reich gebildeten äußeren

Portale hatte die Südseite der Vorhalle noch ein zweites, fast

ebenso weites, die Offenheit der lichten Halle mit bedingendes. In

die Ostwand ist eine Apsisnische eingetieft, in der, wenigstens zu

103

104

Zeiten, ein Altar der hl. Jungfrau Platz fand. Die Giebelseite

geschmückt durch einen reichen Sockel, der auch, rechteckig darüber

gezogen, das Portal umfängt. Darüber ein reiches Quergesimse, und am

Giebel viele aufsteigende Rundstäbe, und etwelche Rosen, die Fläche

aber in Ährenverband ausgefüllt. An den verschiedenen Giebelschrägen

laufen die Kreuzbogenfriese schräg hinauf, statt gestaffelt

aufzusteigen. Letzeres findet sich auch am Dome zu Lübeck; in allem

übrigen ist dies alles der wagrischen Baukunst fremd. So selbst der

Ährenverand, bei dem wir uns erinnert sehen an das musivum

Studium, in dem sich bereits des hl. Bernwards Baulust zu

Hildesheim erging. Und die Einfassungen der Fenster der

Nebenschiffe, in Wagrien unverbrüchlich einfach geschrägt, sind hier

bereichert gewesen durch einen rechteckigen Einsprung. Namentlich

aber läuft in solchem Rücksprung meistens ber Umlaufstab um, der in

Portalen schon gebräuchlich war.

Kurz, wo sich Eigentümlichkeiten finden, weisen sie auf die Herkunft

vom Harze hin, und auf Verbindung damit. Und das ist ja ganz

natürlich. Der braunschweigische Herzog gab, wie für den Ausbau des

Lübecker Domes, eine jährliche Summe für den Ratzeburger, welcher

Anweisung 1173 bei der gleichen Gelegenheit gedacht wird. Der

Bischof Evermod ist 1178 gestorben. Er hatte schon, der

Überlieferung nach, den Leichnam des hl. Ansverus, Abtes zu

Ratzeburg, der 1066 gesteinigt war, in den Dom bringen und da

beisetzen lassen. Er selbst fand nun hier sein Grab. Und zwar war

sein Grab im südlichen Seitenschiffe, das demnach, obwohl ein so

untergeordneter Teil, schon geweihten Boden darbot. Von der

romanischen Ausstattung sind noch wenige, doch sehr bedeutsame Teile

übrig: die prachtvolle Kreuzgruppe (auf Abb. 47) und Stücke des

berühmten Chorgestühles. Wenn Heinrich der Löwe, nachdem er

Bardewiek samt den Kirchen zerstört hatte, 1189 unserem Dome alles

kostbare, darunter die Kelche und Bücher, und auch Glasfenster,

zugewiesen hat, so mag man es für wahrscheinlich halten, daß man

hier dafür Bedarf hatte; doch ist damit weiter nichts bewiesen.

Aber noch haben wir einen Blick auf das Gewölbe des Domes zu werfen

(s. Abb. 47). Es hat, mit seinen Spitzbogen, für die Datierung seine

besondere Rolle zu spielen gehabt und gibt Anhalt, das Alter des

Ganzen herabzudrücken. Daß hier, bei der Weite der Spannung, der

primitive Spitzbogen angewandt ist, ist nur zweckmäßig.

104

105

Hier ergibt sich für die Erkenntnis eine gewisse Schwierigkeit. Der

maßgebende Plan verlangte echte Kreuzgewölbe. Also für das ganze

eine durchlaufende Tonne, geschnitten von ebensolchen Kappen mit

geraden Scheiteln. Diese Anordnung ist auch befolgt, nur daß im

Turmbau (wie auch in der Vorhalle) die Kappen im Anschluß an die

Wände eine leichte Busung zeigen. Es herrscht aber eine

grundsätzliche Abweichung von der im Dome zu Lübeck befolgten

Gestaltung. Daselbst sind die starken Gewölbe keine eigentlichen

Kreuzgewölbe, sondern mehr kuppelförmig, durch kräftige rundbogige

Gurte von einander getrennt. Diese Gestaltung ist überhaupt für die

romanischen Backsteinbauten maßgebend, und das System ist hier zu

Ratzeburg für die Gewölbe der Nebenschiffe befolgt. Hier ist über

jedes der quadratischen

51 Eine Pfeilerkante

Joche eine recht flache Kappe gespannt. Im Obergadem ist das

Kreuzgewölbe maßgebend. Die Vierungsbogen teilen es in Quadrate.

Aber es sind auch im Langschiffe Gurte untergespannt, allerdings

ohne Verbindung mit dem eigentlichen Gewölbe. Bei diesem ist auf sie

nur in der Weise Rücksicht genommen, daß allemale da, wo darunter

der Gurtbogen ist, die Tonne unterbrochen erscheint und in einer

recht unordentlichen Weise aussetzt. Das Gewölbe ist einen Stein

stark, an den östlichsten, ältesten Teilen sogar noch etwas stärker,

was sich in eigentümlicher Weise durch die Art des Verbandes ergibt.

Es ist das alles unzweifelhaft dem romanischen Bau zuzurechnen. Daß

für das Gewölbe ein primitiver Spitzbogen zur Anwendung kam, war

zweckmäßig, und ist so auch zu Braunschweig.

105

106

Folgerichtig ist aber auch, daß die Vierungsbogen gespitzt sind;

rundbogig ist nur der Apsisbogen, wegen der halben Kuppel. Und so

sind denn auch die Gurte unbedenklich, und ganz entschieden,

spitzbogig. Diese Form hat einem Baumeister keinen Anstoß gegeben,

der sogar dem einen der Arkadenbogen den Spitzbogen zugeteilt hatte.

Daß es nun aber überall hier so gewaltsam in die Erscheinung tritt,

bestimmt den gesamten Eindruck im Innern so sehr, daß man meinen

kann, einen Bau des Übergangstils zu haben, trotz der

Entschiedenheit, in der sich im übrigen der romanische Charakter

hervortut (vgl. Abb. 49).

Es ist schwer denkbar, daß man hier zu einer Übereinstimmung der

Ansichten gelangen werde, obwohl der Charakter unserer besten Werke

des Übergangsstiles so weit von dem unseres Domes absticht. Das

Gewölbe hat nicht erst zu unserer Zeit Anstoß gegeben; man hat schon

eine allerdings ganz in der Luft hangende Überlieferung, nach der

der Dom ursprünglich eine platte Decke gehabt habe, das mittlere

Schiff nicht höher als die seitlichen. Das Gewölbe stamme erst vom

Ende des Mittelalters, und sei deshalb über die Maßen unordentlich

und schlecht 1). Wem es nun so passend

ist, der mag es der entarteten Gotik zuschreiben samt dem ganzen

Obergadem. Anderseits hat sich Dehio über den Braunschweiger Dom,

der ja nach dem Grundsatze das gleiche Gewölbe hat, und deshalb in

der Datierung herabgedrückt wird, folgendermaßen ausgesprochen:

„Braunschweig. Neubau durch Heinrich den Löwen 1173 bis 1195. Der

Hauptsache nach in Einem Zuge, das Triumphkreuz 1194 errichtet. In

der Kunstgeschichte Niedersachsens eine wichtige Epoche bezeichnend

als erster einheitlich durchgeführter Gewölbebau. Das Gewölbe zieht

aus dem gebundenen System die Folgen nur unvollständig. Es ist im

Hauptschiff eine Tonne. Leicht spitzbogige Brechung der Wandbogen,

geschichtlich bedeutsam als Beispiel für die Entstehung des

Spitzbogens ohne französisch-gotische Einwirkung."

Für den Übergangsstil ist dann das Ratzeburgische, und noch mehr das

Mecklenburgische, der rechte Tummelplatz. Die Überlieferungen des

romanischen Ziegelbaus (s. Abb. 52) werden schnell genug abgeworfen,

und nur wenige Bauwerke können ihn noch an sich bezeugen. Die

Scharrierung, unverstanden und höchstens eigensinnig von

1) Andere fanden es ausgezeichnet und

trefflich; so der kenntnisreiche Architekt Lauenburg, bei Masch,

Geschichte des Bistums Ratzeburg. Es ist fest und gut.

106

107

Altgewordenen festgehalten, verwahrloste, um ganz zu verschwinden,

und wo eine Bearbeitung für nötig erachtet ward, ward sie durch die

Messerung vertreten, die in die Gotik überging.

Wir haben gesehen, daß der Ratzeburger Dom zwar nach der Technik,

aber keineswegs nach der Kunstform ein Vertreter und Fortsetzer der

wagrischen Errungenschaft ist. Aber für das weitere dürfte gerade er

von Einfluß gewordn sein, indem das glanzvolle Beispiel Anregungen

gab. Und so finden wir im Übergangsstil Wagriens Formen, die dort

vorgebildet waren. Dem aus vier Halbsäulen zusammengebündelten

Pfeiler sind wir zuerst zu Segeberg begegnet, und dann finden wir

ihn zu Eutin. Aber auch zu Ratzeburg in der Vorhalle, und zwar hier

sogleich bereichert durch Dienste, die sich in die Winkel einfügen,

wie solche auch in den Fenstern, nicht bloß den Portalen, umlaufen.

Die Grundform, mit oder ohne die Dienste, ist dann für das noch fast

streng romanische Mölln maßgebend, und es folgt

52 Kirche zu

Vietlübbe im Bistum Schwerin.

Eine der ganz wenigen in Mecklenburg,

die dem romanischen Stil zugesprochen

werden. Ursprung unbekannt.

Gadebusch, Schlagsdorf, Büchen, Breitenfelde, in Wagrien

Altenkrempe, zu Lübeck aber die jetzige Vorhalle des

Heiligengeisthauses, in der die Dienste bereits die Form geschärfter

Rundstäbe haben, wie sie sich vom Anfange des dreizehnten

Jahrhunderts an belegen lassen. Sie ist das bescheidene und schwer

mehr als solches erkennbare Überbleibsel eines mächtig angelegten

Kirchenbaus 1). Zu Altenkrempe ist die

Einfügung der Rundstäbe, zu starkem Unterschiede von Eutin,

maßgebend geworden. Auch die runde Lisene hat Aufnahme gefunden; sie

ist für uns in der Elbmarsch zu finden, namentlich aber ist sie von

den Dänen übernommen, wofür es auf Rügen die Beispiele gibt.

1) BD. 6, 24, 1, 37

Aus:

Richard Haupt: Kurze Geschichte des

Ziegelbaus und Geschichte

der deutschen Ziegelbaukunst bis durch das zwölfte Jahrhundert.

Heide; Heider Anzeiger, 1929. (Kapitel 4 e)

____________________________________________________

Hier die

Vorlage der Transkription des Titels sowie der Seiten 98-107, auch zum Download:

|

![]()