|

In: Vaterländische Blätter

[Altes und Neues aus Lübeck]

Unterhaltungsblatt der Lübekischen

Anzeigen, Jahrgang 1896, No. 14

Lübeck, den 20. December 1896.

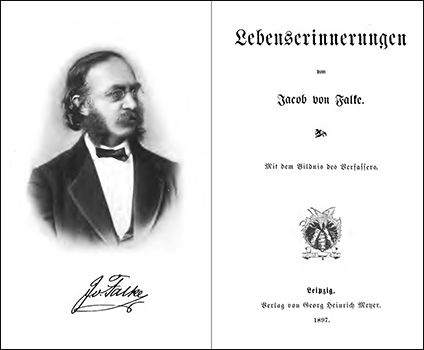

Jakob von Falcke in Ratzeburg und Lübeck.

[Der Autor des Artikels schreibt stets

"Falcke" anstelle des korrekten "Falke".]

In den "Lebenserinnerungen von Jakob von Falcke", der, im Februar

1825 in kleinen Verhältnissen in Ratzeburg geboren, sich durch

eigene Kraft zu einer gewichtigen Stellung im kunstgewerblichen

Leben erst Nürnbergs und in der Folge der österreichischen

Reichshauptstadt - dort als Mitbegründer des Germanischen, hier als

Direktor des österreichischen Gewerbemuseums - emporrang[,]

so daß gefeierte und gekrönte Persönlichkeiten mit ihm gerne in

zwanglosen Verkehr sich unterhielten, finden sich sehr interessante[,]

auf Ratzeburg und Lübeck bezügliche Aufzeichnungen[,]

denen wir hier theilweise Raum geben wollen. Falcke erzählt, wie

keine Schule, keine bestehende Literatur[,]

sondern nur heiliger Eifer und frohe Lust zur Sache selbst den Kunst

Suchenden und nach Kunstsinne Begehrenden geleitet hat. Von seiner

Veranlagung nimmt er an, daß sie nach der künstlerischen Seite hin

nicht stark genug war, als daß er, selbst unter der Voraussetzung

einer entsprechenden Anleitung, es zum schaffenden Künstler von

Bedeutung hätte bringen können. Was ihm gegeben, war ein gutes

Gedächtniß, das ihn in die Lage versetzte, festzuhalten, was er

gesehen, es mit Anderem zu verbinden, zu vergleichen, aus der

Vergleichung Gedanken zu erwecken und Schlüsse zu ziehen. Dazu kam

eine reiche Empfänglichkeit des Gemüths, die alles seelisch

Anregende im Bereich von Kunst und Natur in sich aufzunehmen und mit

den durch das Gedächtnis festgehaltenen Eindrücken derart zu

verschmelzen verstand, daß sich daraus ein gesichertes

Kunstempfinden und -Wissen ergab.

"Mit solcher Anlage," so

fährt Jakob von Falcke, den wir in dem Folgenden selbst redend

einführen, fort, "ist es mir nach und nach gelungen, gewissermaßen

eine Sammlung von Bildern, von künstlerischen Erinnerungen im Geiste

anzulegen, und diese Sammlung, immer wachsend, immer sich

vermehrend, wird auch Interesse an der Kunst geschaffen und das

Interesse in Liebe und Verständniß verwandelt haben. Ich kann so

ziemlich das Wachsen und Werden, sozusagen meines geistigen Museums

verfolgen. Die

109 - Spalte links_

109 - Spalte rechts

Grundlage ist sehr alt und gehört schon

meiner frühesten Jugend an, ohne Zweifel zunächst meiner lieben

alten Domkirche, in welcher ich schon seit meinem zwölften oder

dreizehnten Jahre, da ich Chorschüler wurde, ganz zu Hause war. Ich

kannte das alte würdige Gebäude bis unter das Dach, bis in die

Spitze des Thurmes hinauf. Ich kannte seinen Bau und seine noch

zahlreich erhaltenen Alterthümer, wenn auch selbstverständlich noch

nicht als Kunstverständiger. Was wußte ich damals viel von Gothisch

und Romanisch - letzterer Ausdruck war ja noch nicht einmal erfunden

- aber ich sah die schweren Pfeiler, die Rundbogen, die bemalten

Wände darüber, die ornamentale Bemalung der Ecken und Kanten, das

Kreuzgewölbe, das hohe Mittelschiff und die niederen Seitenschiffe,

die Kapellenausbauten mit spitzbogigen Fenstern, den gewölbten

Kreuzgang mit seinen bizarren, mit Thierbildern geschmückten

Kapitälen, hohen, im Halbkreise gebauten Chor mit seinem Barockaltar

- ich sah alles, und es prägte sich dem jugendlichen Geiste

unauslöschbar ein.

Nur Eines habe ich nicht mehr gesehen, die

zwölf silbernen Apostel, welche die silberne Statuette Christi

umgaben und so in den Nischen einer Altartafel angebracht waren. Ich

sah nur noch diese Tafel mit ihren leeren Nischen an der Wand zur

Seite des Hochaltars hängen und konnte die Widmung lesen und den

Fluch, der für den Diebstahl ausgesprochen war. Es war in einer

Winternacht, als sie verschwanden. Ich mochte damals sechs bis

sieben Jahre sein und erinnere mich ganz deutlich, wie ich des

Morgens in aller Frühe mit der Nachricht geweckt wurde: "Die

silbernen Apostel sind gestohlen." Die Nachricht hatte sich schnell

verbreitet, denn die Figuren waren der Stolz von Ratzeburg, die

Stiftung eines Herrn von Bülow, irre ich nicht[,]

aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. Sie waren fort, nur den

Christus hatte man im Schnee wieder aufgefunden, es scheint, er war

den Dieben zu schwer geworden, da er die doppelte Größe der Apostel

hatte. Die Spur der Diebe ging über den See, der zugefroren und mit

Schnee bedeckt war. Drüben verlor sie sich im Walde. Alle

Nachforschungen waren umsonst; vielleicht geschahen sie auch mit

wenig Geschick, denn etwa zehn Jahre später, da ich mit meinem Vater

in Lüneburg war, hörte ich dort von einem Zwiste zwischen zwei

Familien, welche sich gegenseitig des Diebstahls der Apostel

beschuldigten. Polizei oder Gericht erfuhren nichts davon. Der

Nachtwächter, welcher in jener Nacht den Dienst gehabt hatte - ich

kannte noch den alten Neding - erkränkte

[sic!] sich mehrere Jahre darauf im See. Es scheint[,]der

Fluch war an ihm in Erfüllung gegangen.

[Als der Artikel in den "Vaterstädtischen

Blättern" erschien, war das Buch noch nicht erschienen: die

Erstausgabe datiert aus dem Jahr 1897. Von Falke erweitert im Buch

die Wiedergabe seiner Erinnerungsfacetten an den Ratzeburger Dom im

fünften Kapitel "Wie ich zur Kunst kam".]

Hier die

Vorlage der Transkription, in Frakturschrift, auch zum Download:

Vergrößerbare Abbildung durch Mausklick!

[...] Ich glaube nicht, daß ich ein

Künstler von Bedeutung geworden wäre. auch wenn ich so vom Glücke

begünstigt gewesen, um noch in früher Jugend Hand und Auge

auszubilden. Meine Phantasie, so viel ich davon besitze, ist nicht

erfindender, nicht schöpferischer Natur, sie ist aufnehmend

kombinierend, reproduzierend, [...]

098

099

Mit solcher

Anlage, so vermute ich, ist es mir nach and nach gelungen,

gewissermaßen eine Sammlung von Bildern, von künstlerischen

Erinnerungen im Geiste anzulegen, und diese Sammlung, immer

wachsend, immer sich vermehrend[,]

wird auch Interesse an der Kunst geschaffen und das Interesse in

Liebe und Verständnis verwandelt haben. Ich kann so ziemlich das

Wachsen und Werden, sozusagen meines geistigen Museums verfolgen.

Die Grundlage ist sehr alt und gehört schon meiner frühesten Jugend

an, ohne Zweifel zunächst meiner lieben alten Domkirche, in welcher

ich schon seit meinem zwölften oder dreizehnten Jahre, da ich

Chorschüler wurde, ganz zu Hause war. Ich kannte das alte würdige

Gebäude bis unter das Dach, bis in die Spitze des Turmes hinauf. Ich

kannte seinen Bau und seine noch zahlreich erhaltenen Altertümer,

wenn auch selbstverständlich noch nicht als Kunstverständiger.

Was wußte ich

damals viel von Gotisch und Romanisch - letzterer Ausdruck war ja

noch nicht einmal erfunden - aber ich sah die schweren Pfeiler, die

Rundbogen, die bemalten Wände darüber, die ornamentale Bemalung der

Ecken und Kanten, das Kreuzgewölbe, das hohe Mittelschiff und die

niederen Seitenschiffe, die Kapellenausbauten mit spitzbogigen

Fenstern, den gewölbten Kreuzgang mit seinen bizarren, mit

Tierbildern geschmückten Kapitälen, den hohen, im Halbkreise

099

100

gebauten Chor mit seinem Barockaltar - ich sah alles, und es prägte

sich dem jugendlichen Geiste unauslöschbar ein. Als ich später zur

theoretischen und historischen Kunstlehre kam, standen mir die

Beispiele lebendig in der Erinnerung.

Als Chorschüler hatte

ich die Verpflichtung, jedem Gottesdienste vom Anfange bis zum Ende

beizuwohnen, ja wir mußten früher anwesend sein, um z. B. die

Gesangsnummern in die Tafeln einzuschalten, und wir entfernten uns

auch erst, wenn niemand von der Gemeinde mehr anwesend war. Dabei

hatten wir denn auch oder nahmen uns das Recht, überall in der alten

Kirche umherzustöbern und gewissermaßen auf Entdeckungen auszugehen.

Bei solcher Gelegenheit sah ich auch in einem Seitenlokale die

verworfenen, mit Schnitzereien verzierten Teile der alten Chorsitze

romanischen Stils, die heute fast als die einzigen in ihrer Art und

in ihrem Alter zu einiger kunstgeschichtlichen Berühmtheit gelangt

sind. Ich sah sie gar oft, wußte aber sehr wenig ihren Wert zu

beurteilen. Ich sah den schönen Kronleuchter von Messing aus dem 16.

Jahrhundert, der über unserem Sängerstandplatze hing, das eiserne

Gitter-, welches den erhöhten Chor umgab, den gewaltigen

geschnitzten Christus über der kleinen Kanzel auf dem Lettner, ich

betrachtete oft und oft die große Tafel mit den Bildern aus dem

Leben des Ratzeburger Märtyrers, des heiligen Ansverus, welcher im

Jahre 1065 von den heidnischen Wenden erschlagen worden. Hinter dem

Altare fand ich noch in einem Schranke wohlerhaltene Meßgewänder von

geschnittenem Sammtstoffe, die etwa aus dem Anfange des 16.

Jahrhunderts stammten, also wohl die letzten, die noch im Dome zum

katholischen Gottesdienste, das will sagen bei der letzten Messe,

gebraucht worden sind, nebst einigen anderen, jener Zeit angehörigen

Gegenständen kirchlichen Gebrauchs. Ich stieg auch wohl in die

Krypte hinab, betrachtete

100

101

Särge und

Grabsteine, von welchen letzteren die meisten zwar, weil auf dem

Boden liegend, von den Füßen der Besucher abgetreten waren. Nur im

Kreuzgange, unmittelbar neben der Thür zur Quarta, befand sich,

aufrechtstehend und wohlerhalten, ein Stein, der einen Mönch und

eine Nonne im Relief darstellte. Sie sollten an dieser Stelle

eingemauert sein, so ging die Sage.

Nur Eines habe ich nicht mehr gesehen, die zwölf silbernen Apostel,

welche die silberne Statuette Christi umgaben und so in den Nischen

einer Altartafel angebracht waren. Ich sah nur noch diese Tafel mit

ihren leeren Nischen an der Wand zur Seite des Hochaltars hängen und

konnte die Widmung lesen und den Fluch, der für den Diebstahl

ausgesprochen war. Es war in einer Winternacht, als sie

verschwanden. Ich mochte damals sechs bis sieben Jahre alt sein und

erinnere mich ganz deutlich, wie ich des Morgens in aller Frühe mit

der Nachricht geweckt wurde: "Die silbernen Apostel sind gestohlen."

Die Nachricht hatte sich schnell verbreitet, denn die Figuren waren

der Stolz von Ratzeburg, die Stiftung eines Herrn von Bülow, irre

ich nicht[,] aus dem Anfange des

16. Jahrhunderts. Sie waren fort, nur den Christus hatte man im

Schnee wieder aufgefunden, es scheint, er war den Dieben zu schwer

geworden, da er die doppelte Größe der Apostel hatte. Die Spur der

Diebe ging über den See, der zugefroren und mit Schnee bedeckt war.

Drüben verlor sie sich im Walde. Alle Nachforschungen waren umsonst;

vielleicht geschahen sie auch mit wenig Geschick, denn etwa zehn

Jahre später, da ich mit meinem Vater in Lüneburg war, hörte ich

dort von einem Zwiste zwischen zwei Familien, welche sich

gegenseitig des Diebstahls der Apostel beschuldigten. Polizei oder

Gericht erfuhren nichts davon. Der Nachtwächter, welcher in jener

Nacht den Dienst gehabt

101

102

hatte - ich kannte

noch den alten Neding - ertränkte sich mehrere Jahre darauf im See.

Es scheint, der Fluch war an ihm in Erfüllung gegangen

Ein anderes

Kunstwerk, kein großes zwar - hat erst die Restaurationswut unserer

Tage verschwinden gemacht. Die Wände des Hauptschiffes waren in der

ganzen Flucht über den Bögen mit lebensgroßen Fresken, grau in grau,

aus der biblischen Geschichte bedeckt, Arbeiten der Barockzeit und,

wie gesagt, künstlerisch nicht von besonderer Leistung. Immerhin

waren sie ein Schmuck der breiten Wände und wie eine christliche

Bilderbibel fiir die Gemeinde. Bereits in protestantischer Zeit

entstanden, hätte man sie bestehen lassen können, moderner

protestantischer Eifer, gepaart mit der nüchternen Restaurationswut,

welche vor einigen Jahrzehnten einriß, hat sie mit weißer Tünche

überzogen. Jetzt genießt die Gemeinde den horror vacui,

den Anblick leerer Wände.

Auch sonst scheint

die Restauration gewütet zu haben. Vor nicht langer Zeit sah ich

einige Photographien aus dem Innern des Domes und bemerkte mit

Schrecken, wie Vieles darin geändert worden, selbst in der

originalen, aus alter oder ursprünglicher Zeit stammenden Anlage.

Ich war vierzig Jahre lang nicht in der Kirche gewesen und erkannte

doch, soweit es bei den Photographien möglich war, alle

Veränderungen, so fest steht der alte liebe Dom in meiner

Erinnerung, unvergeßlich wie ein Freund der Jugendzeit. In

allerjüngsten Tagen ist sogar der Blitz in ihn hineingefahren, und

der Brand hat Turm und Dach zerstört. Selbstverständlich müssen sie

wieder erbaut werden, aber es soll nicht geschehen - so höre ich

wenigstens - wie es war, alt, treu, schlicht und ehrwürdig, sondern

mit moderner Architektenweisheit.

102

103

Ohne Zweifel ist es

der Dom gewesen, der die erste Ahnung von Kunst und Altertum, wenn

auch unbewußt, in die Seele eingepflanzt hat: die Stadt Ratzeburg

bietet oder bot sonst gar nichts, keine Sammlungen, keinen

Privatbesitz von Kunstsachen irgend einer Art, kein Rathaus, das man

ansehen mag, keine Kirche weiter als das allernüchternste,

phantasieloseste Gebäude der "Stadtkirche", jeden Kunstgedankens,

jeden Schmuckes bar, im Äußern wie im Innern.

Nächst dem Dome in

Ratzeburg war es gewiß die Stadt Lübeck, welche meine Bildergalerie

im Kopfe bereicherte. Ich kannte sie so gut, da ich ja von ganz

früher Zeit bis etwa zu meinem dreißigsten Jahre fort und fort

wiederkehrte und ganze Wochen Jahr für Jahr dort verweilte. Eben

deshalb ist es aber schwer, die frühen Eindrücke, da ich noch als

Knabe oder Jüngling die Straßen durchwanderte, von den späteren zu

trennen, als ich mich bereits künstlerischen Studien näherte und

schon für meine Arbeiten iiber Kostüme zeichnete und sammelte.

Hier die

Vorlage der Transkription, in Frakturschrift, auch zum Download:

|

![]()